|

Вып. 1 : Очерки по истории Бежецкого края: Новгородский период / А.И. Михайлов - 2011. - 79, [1] с. : ил., портр. Автор - историк-краевед Александр Иванович Михайлов. Это второе издание сборника. Первое вышло в 1924 году и охватывает хронологический период X-XIV веков.

Файл в формате pdf

|

|

Содержание:

| Слово редактора |

4 |

| Климин И.И. Предисловие к книге А.И. Михайлова «Очерки по истории Бежецкого края (новгородский период)». |

5 |

| От автора |

9 |

| I. |

Критика преданий об основании Бежичей |

11 |

| II. |

Первые упоминания исторических памятников о Бежецком крае |

18 |

| III. |

Основные направления славянской колонизации в Бежецком крае |

26 |

| IV. |

Географические условия Бежецкого края в эпоху славянской колонизации и основные черты хозяйственного быта славянских поселенцев |

31 |

| V. |

Бежецкий край и Бежецкая пятина Великого Новгорода |

37 |

| VI. |

Географическое понятие «Бежецкий край» в XVII - XVIII столетиях |

42 |

| VII. |

Новгородские волости, вошедшие в состав уезда Бежецкого Верха |

47 |

| VIII. |

О происхождении названия «Бежецкий Верх» |

54 |

| IX. |

Характеристика положения Новгородско-Бежецких волостей в составе владений В. Новгорода в XII, XIII и нач. XIV веков |

58 |

| X. |

Хозяйственный быт Новгородско-Бежецких волостей в XIII - XIV веках |

65 |

| XI. |

Политика московских князей в отношении Бежецкого Верха |

72 |

|

|

Слово редактора

Вы держите в руках первый выпуск историко-краеведческого альманаха «Бежецкий край». Выпуск подобного альманаха назрел давно.

Сохранение исторической памяти – вот основная цель данного альманаха. Сберегать и развивать вековые духовные, культурные традиции родного края это задача каждого, кто любит свою малую Родину. Возвращая имена бежецких краеведов, историков, учителей нашим читателям, мы восстанавливаем прерванную традицию связи поколений.

Сегодня мы с глубоким почтением и благодарностью вспоминаем имена зачинателей краеведческого движения в нашем городе: А.И. Михайлова, И.Н. Постникова, А.Г. Кирсанова, А.И. Голынского, Д.А. Титова, братьев Переслегиных и многих других сподвижников, которые своей гражданской позицией, всей своей жизнью являют для нас пример бескорыстного служения общественным идеалам.

Редакция альманаха «Бежецкий край» благодарит всех земляков, неравнодушных людей, кто поддержал это издание, т.к., не зная и не изучая прошлое малой Родины, невозможно любить и большую.

Все замечания и пожелания просьба присылать на электронный адрес редакции.

Предисловие к книге А.И. Михайлова „Очерки по истории Бежецкого края (новгородский период)"

Предлагаемая вниманию читателей книга историка-краеведа А.И. Михайлова «Очерки по истории Бежецкого края (новгородский период)» является вторым изданием. Первое вышло еще в 1924 г. Книга посвящена истории Бежецкого края древнего, новгородского периода и охватывает в основном хронологический период X - XIV веков.

Этот период слабо изучен отечественными историками-краеведами, вызывает немало споров по тем или иным проблемам в связи с отсутствием достаточного количества письменных источников, документов того периода, многие из которых погибли, не сохранились, не дошли до наших дней. Книга Александра Ивановича Михайлова – это первая серьезная попытка научного исследования сложного, противоречивого древнего периода Бежецкого края на основе глубокого анализа исторических памятников, опубликованной литературы, где так или иначе рассматривается эта проблема. Причем в основу своего исследования автор положил изучение документов, новгородских летописей, писцовых и договорных грамот, то есть тогдашнего законодательства древнерусского государства и Великого Новгорода. Кроме того, он широко использовал в своей работе труды крупных отечественных историков, в том числе Н.М.Карамзина, Н.И. Костомарова, СМ. Соловьева, В.О. Ключевского, А.Е. Преснякова, которые затрагивали вопросы, так или иначе связанные с историей бежецкой земли. Работая над книгой, А.И. Михайлов не обошел вниманием и исследования своих предшественников-краеведов, непосредственно изучавших историю края: П.К. Воинова, А.А. Спицына, В.А. Плетнева, Н.А. Попова, И.Н. Постникова и других*.

Большая заслуга автора «Очерков» заключается в том, что он впервые в историко-краеведческой литературе на основе тщательного изучения широкого круга источников, документального материала, исследований своих предшественников попытался рассмотреть целый комплекс социально-экономических, политических, военных и внешних проблем, связанных как с формированием территории Бежецкого края в составе Великого Новгорода, Новгородской республики, так и со стоявшими перед ним внешними и внутренними угрозами. При этом в своих «Очерках» А.И. Михайлов старался представить различные точки зрения историков по ряду спорных, неоднозначных вопросов, и в то же время излагал собственное видение проблемы, иногда предположительно, ввиду отсутствия доказательной документальной базы.

Так, исследуя дискуссионную проблему о времени основания Бежецка, автор полагал, что, в каком веке был основан этот населенный пункт, можно говорить лишь предположительно, хотя в XII веке он существовал. По нашему мнению, основание Бежецка как поселения следует отнести приблизительно к IX — X векам.

Не дается в «Очерках» и точная датировка первых упоминаний в исторических памятниках о Бежецке, хотя на основе изучения законодательных актов Древней Руси называются известные спорные даты – 1135 и 1137 годы. Эта тема является предметом дальнейшего изучения.

Анализируя в третьем очерке основные направления славянской колонизации Бежецкого края, автор приходит к выводу, что она была, прежде всего, новгородской, выделяя при этом значение рек, которые связывали край с Великим Новгородом.

В пятом очерке А.И. Михайлов поставил весьма важную исследовательскую проблему в плане изучения Бежецкого края – в каких территориальных границах нужно его «мыслить» в отдельные исторические периоды? В этой связи он рассматривал различные точки зрения о понятиях «Бежецкая пятина» и «Бежецкий Верх». Он пришел к выводу, что Бежецкий край в древний период не входил в состав Бежецкой пятины, а только граничил с ней. Думается, такое мнение автора является спорным.

Дискуссионным является и вопрос, сформулированный в «Очерках», о географических и территориальных границах Бежецкого Верха. Согласно концепции автора, это не географическая, а территориально-административная единица, существовавшая в XVI- XVIII веках, вплоть до губернской реформы Екатерины II в 1775 году. Причем автор понимал под Бежеиким Верхом Бежецкий уезд, в который входили тогда 11 станов, 2 приселья, 3 волости.

Рассматривая вопрос о формировании территории уезда Бежецкого Верха в указанный период, автор считал, что в него вошли пять новгородских волостей: Бежичи, Городец, Палец, Мелеча, Шипино, Егна.

Представляет, несомненно, научный интерес и поставленная А.И. Михайловым в девятом очерке проблема: когда и почему административный центр переместился из Бежичей в Городецко? Однако ответа и на этот дискуссионный вопрос у автора нет, ибо отсутствуют необходимые сведения и документы на этот счет. В «Очерках» изложено мнение И.Н. Постникова по данному вопросу, согласно которому Городецко стал административным центром Бежецкого края с 1272 года, после очередного поражения новгородцев от тверского князя. Не соглашаясь с подобной позицией, А.И. Михайлов высказал такое предположение: административным центром Городецко становился постепенно по мере упадка Бежичей как военно-опорного пункта и вследствие изменения политических связей и отношений Бежецкого края, который оказался «во владении угличского князя». В результате административный центр переместился в Городецко из Бежичей к XV веку, а не в XIII веке.

В последних двух очерках обстоятельно рассматриваются вопросы хозяйственной деятельности бежецких волостей в XIII — XIV веках и политика московских князей по отношению к ним. Анализируются занятия бежечан охотой, рыболовством, земледелием, а также различного вида промыслами. Однако на развитие экономики края негативные, разрушительные последствия оказывали войны, межкняжеская борьба, в том числе между Москвой и Новгородом. В ходе этой борьбы в 1397 году Бежецкий Верх был присоединен к Московскому княжеству, и в истории края открылся уже новый период, «московский». Такими словами заканчиваются «Очерки по истории Бежецкого края (новгородский период)» А.И. Михайлова. Однако на этом не должны завершиться исследования истории Бежецкого края того периода. Ведь, к сожалению, приходится констатировать и в настоящее время признать, что степень изученности истории Бежецкого края новгородского периода, по сути, осталась почти на уровне столетней давности. Историки-краеведы в этом отношении мало продвинулись вперед по сравнению с тем, что сделал А.И. Михайлов в свое время. Его интересный, содержательный научный труд, конечно с рядом спорных, противоречивых оценок, служит стимулом, толчком к дальнейшему изучению древнейшего периода истории Бежецкого края, акцентирует при этом внимание на проблемы, обозначенные в одиннадцати ярких, обстоятельных очерках автора. И можно только приветствовать второе издание работы А.И. Михайлова, что является определенным вкладом в становление и развитие бежецкого краеведения. Хочется в этой связи выразить искреннюю благодарность альманаху «Бежецкий край», поместившему в своем первом выпуске работу А.И. Михайлова. В добрый путь!

*В настоящем издании научно-справочный аппарат сохранен в том виде, как он был оформлен автором при первом издании, хотя он не отвечает современным требованиям.

Климин Иван Иванович, доктор исторических наук, профессор

К списку

|

|

Вып. 2 : Выпуск статей Бежецкого Научного общества по изучению местного края. - 2012. - 110, [2] с. : ил., портр. Авторы– члены Бежецкого научного общества по изучению истории и культуры местного края, созданного в 1920 году, А.А.Спицын, И.Н. Постников, С.Г. Петровский, С.Д. Синицын, Д.А. Золотарев. Первое издание вышло в свет в 1921 году.

Файл в формате pdf

|

|

Содержание:

| Слово редактора |

4 |

| И.И. Климин. Предисловие к сборнику «Бежецкий край. Выпуск статей Бежецкого научного общества по изучению местного края. Часть I» |

5 |

| А.А. Спицын. Бежецкие древности |

10 |

| И.Н. Постников. Бежецкий Верх |

33 |

| И.Н. Постников. Дворянские землевладения в Бежецком уезде |

51 |

| С.Г. Петровский. Основные черты хозяйственного быта Бежецкого уезда конца XVIII века |

75 |

| С.Д. Синицын. Теблешане |

95 |

| Д.А. Золотарев. Этнографический состав населения Бежецкого уезда |

97 |

| Содержание |

111 |

Слово редактора

Уважаемый читатель!

Совсем немного времени прошло после выхода первого номера альманаха «Бежецкий край». То, что он оказался востребованным в такой степени, мы не ожидали. Значит, материалы, опубликованные почти век назад, нужны нынешнему поколению. Это вселяет надежду, что мы на правильном пути.

Мы надеемся, что и очередной номер будет для вас не менее интересен предыдущего, поэтому постарались сделать его содержательным, понятным для вас и хотим, чтобы он был вам полезен. Мы умышленно не делаем никаких подписей под иллюстрациями, не даем никаких биографических сведений об авторах, так как считаем, что читатель, которому стало это интересно, сможет найти все эти сведения в дополнительной литературе.

Мы благодарны за помощь и добрые отзывы в адрес редакции и надеемся, что в дальнейшем мы сможем расширить круг наших сторонников и единомышленников, вместе с которыми сможем добиться новых успехов, 2012 год встретит нас двумя важными событиями в истории нашего края. Это 1150-летие российской государственности и 875-летие первого упоминания Бежецка в летописи. Начало издания данного альманаха – это подарок городу Бежеику, а главное, вам, уважаемые бежечане.

Предисловие ксборнику"Бежецкийкрай. ВыпускстатейБежецкогонаучногообщества поизучениюместногокрая. ЧастьI"

Предлагаемая вниманию читателей работа «Бежецкий край» является вторым изданием*. Первое вышло в свет еще в 1921 году. Она представляет сборник статей, авторами которых были члены Бежецкого научного общества по изучению истории и культуры местного края, созданного в 1920 году**.

По своему научному значению, объему и форме изложения материалы статей являются разными. Однако, как нам представляется, несмотря на разнообразие текстов статей, их проблемную направленность, их авторов объединяет научный подход к освещению различных вопросов истории Бежецкого края, заинтересованное, неравнодушное к ней отношение. Рассматривая заявленные в статьях проблемы, авторы опирались, прежде всего на солидную источниковую базу, широкий круг документальных и исторических материалов, практически не находивших до этого отражения в краеведческой литературе. Они предприняли, на наш взгляд, успешную попытку представить в систематизированном, обобщенном, аналитическом виде наиболее важные, злободневные, актуальные проблемы, не утратившие не только научного, нои просветительского практического значения в настоящее время.

Сборник открывается статьей профессора Ленинградского университета А.А. Спицына «Бежецкая древность» – крупного специалиста в области славянской археологии, который по приглашению инициативной группы бежечан организовал показательные раскопки в погосте Бежичей. В рамках разработанной А.А. Спицыным программы «Описание памятников археологии Бежецкого уезда» в 1924 году членами Общества проводилась археологическая разведка по реке Мологе в некоторых местах. Основательная научная статья А.А. Спицына впервые в исторической литературе в полной мере освещает самый древний период истории Бежецкого края – от ледниковой, «мамонтовой» эпохи до железного века. На основе конкретного археологического материала автор подробно анализирует периоды палеолита, неолита, медного века с характерными особенностями для Бежецкого края. В ней обстоятельно рассматриваются финские, норманнские и русские древности. Много внимания в статье уделяется археологическим раскопкам на территории Бежецкого уезда сохранившихся курганов XI-XII веков, которые проводились во второй половине XIX- начале XX веков, в том числе и самим Спицыным. В ходе раскопок курганов находились различного рода предметы, веши, в том числе кольца, бусы, серьги, наконечники стрел и копии, ножи, осколки сосудов. Они давали определенное представление о жизни и быте древних бежечан.

Статья историка-краеведа, священника И.Н. Постникова, «Бежецкий Верх», написанная преимущественно на архивных материалах, впервые в нашей литературе исследует административно-территориальное устройство нашего края в основном XV-XVIIIвеках. Анализируя окладную книгу воеводской канцелярии 1773 года, автор считал, что в состав Бежецкого Верха входило 11 станов, 3 волости, 2 приселья. На его территории проживало 71795 душмужского пола, находилось 121 село, а также 249 помещичьих селец, деревень и погостов.

С нашей точки зрения, в интересной и содержательной научной статье И.Н. Постникова есть ряд спорных моментов, по которым велось бы высказать некоторые соображения. Так, он почему-то в отличие от других авторов без серьезной аргументации полагал, что в состав Великого Новгорода входил не Бежецкий край, а Бежецкая область, причем он называет ее колонией. К тому же эта новгородская колония являлась новгородской житницей, была богатой хлебом. Думается, для подобных выводов нужны серьезные документальные подтверждения, которые в статье отсутствуют. На наш взгляд, едва ли можно согласиться с тем, что в состав Новгородской республики вошла Бежецкая колония, хлебная «вторая Украина».

Вызывает неоднозначную оценку и вывод автора о том, что «волость Бежецкая», или Бежецкий Верх, стала называться так с последней четверти XIII века, со времени перенесения областного города от разоренных Бежичан вверх по Мологе к крепости Горо-децко. На этот счет есть и другая точка зрения, сформулированная А.И. Михайловым, по мнению которого, административный центр из Бежичей переместился постепенно по экономическим и политическим причинам в Городецко в XV веке. Думается, такая позиция ближе к реалиям, хотя эта спорная проблема требует дальнейшего изучения.

Во второй статье, «Дворянское землевладение в Бежецком уезде», И.Н. Постников серьезно, мы бы сказали, фундаментально анализирует становление и развитие класса помещиков дворянского сословия в крае, начиная с XVI столетия, ссылаясь на новгородские писцовые книги. Большая заслуга автора состоит в том, что он, используя огромное количество архивных материалов, впервые рассматривает становление и развитие класса дворянского сословия в крае, начиная с XVIстолетия, ссылаясь на новгородские писцовые книги. Большая заслуга автора состоит в том, что он, используя огромное количество архивных материалов, впервые рассматривает становление, генезис бежецкого дворянства с подъемами и упадками на протяжении нескольких веков, вплоть до 1917 года. Вводя в научный оборот многочисленные архивные источники, И.Н. Постников называет известные и малознакомые дворянские фамилии XVI-XX веков, «богатых» и «бедных», с точки зрения количества владения им землей и крепостными крестьянами. Автор подробно анализирую количественную и качественную стороны местных помещиков экономическое положение и приходит к выводу, что отмена крепостного права привела к их заметному сокращению в уезде. Если в 1866 году насчитывалось 227 дворянских фамилий и они имели 259393 десятин земли, то к 1917 году насчитывалось лишь 143 помещика и они владели 33034 десятинами земли. Следовательно, за 40 лет дворянское землевладение сократилось почти в 8 раз. Земли помещиков переходили в уезде в руки крестьян, купечества. Без всяких революционных потрясений сословие дворян постепенно исчезало в Бежецком уезде. Именно такой вывод напрашивается из содержательной статьи И.Н. Постникова.

Статья С.Г Петровского «Основные черты хозяйственного быта Бежецкого уезда конца XVIII века» посвящена социально-экономическому развитию края в эпоху правления Екатерины II. В ней приведен богатый фактический материал, характеризующий состояние экономики уезда, основным занятием жителей которого являлось земледелие. Они обеспечивали себя хлебом и кое-что продавали. Причем автор, рассматривая материальное положение бежецкого крестьянина среднего достатка, в том числе крепостного, делает вывод, который свидетельствует о его зажиточной жизни: в хозяйстве имелись 2 лошади, 2 коровы, теленок, 1 овца, 2 свиньи, 10 кур. Однако в статье не сказано, какой процент от общего числа крестьян был обеспечен таким числом скота и сколько находилось в семье едоков.

Как нам представляется, нуждается в более серьезной аргументации оценка автора статьи о том, что конец XVIIIвека в уезде – это время полного господства натурального хозяйства, а «бежецкий крестьянин продолжал жить в деревенском веке». Конечно, в ту эпоху он в основном удовлетворял продовольственные, хозяйственные и бытовые потребности за счет собственного труда, а промышленность в уезде развивалась весьма слабо. Однако нельзя не учитывать развитие торговли, различного рода промыслов, окоторых пишет и С.Г. Петровский и которые оказывали влияние на крестьянскую экономику.

В статье бежецкого этнографа С.Д. Синицына «Теблешане» подробно рассматриваются на основе личных наблюдений и исследований особенности характера, языка, быта, свадебных обрядов, суеверий, праздников жителей 6 селений Теблешской волости. При этом автор видит эти укоренившиеся особенности теблешан в «заброшенности, обособленности» их территории, окруженной лесами. Думается, кроме этих объективных факторов имелись и другие, влиявшие на сохранение старых обрядов, обычаев, суеверий среди крестьян, в том числе социально-экономические причины. Ведь не только в лесных деревнях Бежецкого уезда сохранялись суеверия, приметы, отмечались буйно и весело престольные праздники, но и в других селениях, не окруженных дремучими лесами, недалеко расположенных от уездного центра.

В статье «Этнографический состав населения Бежецкого уезда» Я А Золотарева, профессора Ленинградского этнографического института и хранителя этнографического отделения Русского музея, исследуется национальный состав населения края. Данная работа представляет собой первую серьезную попытку научного анализа вопроса о появлении карел в Бежецком уезде, в одной из центральных губерний Европейской России. На наш взгляд, автору удалось убедительно показать, когда и по каким причинам оказалось такое большое количество карел в крае, которых к 1920 году насчитывалось до 45000, или более 18 % от общей численности населения уезда.

Знакомство с содержанием статей сборника «Бежецкий край» позволяет сделать вывод, что в них исследованы по-научному обстоятельно важные, актуальные и интересные проблемы, которые требуют дальнейшего изучения. А публикацию данной книги, нужной, полезной и необходимой, можно только приветствовать.

Она вносит заметный вклад в развитие бежецкого краеведения.

* В настоящем издании научно-справочный аппарат сохранен в том виде, как он был оформлен авторами при первом издании, хотя он не отвечает современным требованиям.

** Об истории создания Общества см.: Волкова М.В. Из истории бежецкого краеведения // Дни Л.Н. Гумилева в Бежецке. По материалам научно-познавательной конференции, прошедшей в Бежецке 29 — 30 октября 1994

Климин Иван Иванович, доктор исторических наук, профессор

К списку

|

|

Вып. 3 : Добрый след на земле. - 2012. - 104 с. : ил., портр.

Очерки о бежечанах, внесших вклад в процветание бежецкой земли, в разные годы: В.С. Бардине, Б.И. Белобородове, Н.В. Брянцеве, А.И. Волкове, Л.Н. Голубевой, Н.К. Голычеве, А.Г. Кирсанове, О.П. Лобановой, О.Л. Ломакине, Ю.С. Мамаеве, Г.В. Нечаеве, Б.П. Соколове, Д.А. Титове, В.С. Франтовой, В.А. Черныше.

Файл в формате pdf

|

|

Содержание:

| Слово редактора |

3 |

| Бардин Виктор Сергеевич |

5 |

| Белобородов Борис Иванович |

8 |

| Брянцев Николай Васильевич |

13 |

| Волков Александр Иванович |

20 |

| Голубева Лия Николаевна |

28 |

| Голычев Николай Кузьмич |

37 |

| Кирсанов Антонин Герасимович |

41 |

| Лобанова Ольга Павловна |

49 |

| Ломакин Олег Леонидович |

57 |

| Мамаев Юрий Степанович |

64 |

| Нечаев Георгий Васильевич |

72 |

| Соколов Борис Петрович |

77 |

| Титов Дмитрий Арсеньевич |

82 |

| Франтова Вероника Сергеевна |

86 |

| Черныш Владимир Авраамович |

93 |

Слово редактора

Моим дорогим землякам - бежечанам, ушедшим от нас и ныне здравствующим, посвящаю этот сборник

Говорят, где идут многие, идут и другие, но всегда кто-то первым начинает путь. Чтобы двигаться вперед, как считал знаменитый русский писатель Леонид Андреев, следует чаще оглядываться назад, ибо иначе Вы рискуете забыть, откуда Вы вышли и куда нужно Вам идти. Для неравнодушного, любящего свой край человека мы подготовили данный сборник, ибо стараемся поддержать Вашу память, связывающую Вас с историей своего края, с землей, на которой Вы живете.

Наша задача, чтобы Вы помнили всех потрудившихся на благо и процветание бежецкой земли. Как хорошо, что их и дела их помнят. Все: малые и большие, – всех, разных убеждений и идеалов. Главное, чтобы помнили. Без этого подлинной истории не бывает.

В течение последних лет газета «Лицом к бежечанам» публиковала материалы о наших земляках-бежечанах. Эти материалы имели разных авторов, публиковались под разными рубриками. Но одно их объединяло: любовь к старшему поколению, уважение и почитание. Тому довоенному поколению выпало немало тяжелых лет. И страшные годы репрессий, и кровопролитная война, и восстановление разрушенного хозяйства. Всё вынесли на своих плечах, остались порядочными людьми, воспитали своих детей.

Те далекие годы были трудными, но счастливыми. Люди не были богатыми, но были человечными и добрыми, стремились помочь друг другу, все вместе отмечали праздники, ходили друг к другу в гости, с оптимизмом надеялись на будущее. К сожалению, как и годы, этого уже не вернуть.

Материалы, опубликованные в этой газете, имели множество откликов и пожеланий. Еще во время работы в газете у меня родилась мысль собрать все материалы и объединить их в один сборник под общим названием. Получил «добро» от редактора газеты и массу фотографий. Но материалов оказалось так много, что многие не вошли в этот номер, но я уверен, что будет продолжение, и не одно. Ведь достойных людей, наших земляков, жило и, к счастью, еще живет достаточно много.

Искренне благодарен тем людям, которые помогали мне в работе над этим сборником:

- редактор газеты «Лицом к бежечанам» Блем В.Г.

- сотрудницы библиотеки им. В.Я. Шишкова Кукина Е.В., Петрова Т.Г.

- авторы Андреев Д.М., Грибова Н.А., Дейнеко О.В., Колесниченко В.В., Сапронова Л.Ю., Широкова Л.Д.

К списку

|

|

Вып. 4 : Пановы в Бежецке. - / В.Г. Жадьков. - 2012. - 63, [1] с. : ил., портр.

Автор материала - краевед Владимир Глебович Жадьков из г.Малоярославца. Исследуя свою родословную, он открыл, что одна из ветвей его генеалогического древа берет начало в г. Бежецке, в семье Пановых. Фрагмент его книги о Пановых вышел в четвертом выпуске альманаха.

Файл в формате pdf

|

|

Содержание:

| От автора |

3 |

| Архивная справка |

6 |

| К.М. Рожанский и Н. Нефедьева |

10 |

| А.К. Богоявленская (Рожанская) |

12 |

| П.К. Панова (Рожанская) |

14 |

| Информация |

18 |

| Капитолина Васильевна |

19 |

| Семья Юлии Васильевны |

20 |

| Информация |

20 |

| Семья Николая Васильевича |

21 |

| Информация |

28 |

| Семья Александры Васильевны |

30 |

| Информация |

34 |

| Семья Павла Васильевича |

40 |

| Семья Константина Васильевича |

53 |

| Семья Натальи Васильевны |

60 |

От автора

У меня давно родилась мечта собрать и объединить всю имеющуюся информацию о своих родствелниках и вырастить свое генеалогическое древо, чтобы его продолжили наши дети, внуки, правнуки. Все знают, что сила всего живого в генах, в корнях. Хочу, чтобы корни нашего рода стали фундаментом дальнейшему роду Жацьковых.

Не было среди нас великих всенародных знаменитостей, не было олигархов, были все обычные труженики. Но не знающий рода своего — сирота! Мне кажется, что сегодняшний стиль жизни воспитывает в молодежи принцип «каждый за себя». Не хочу, чтобы мои дети оказались такими «сиротами».

Книгу попробовал составить на основе автобиографий своих родственников, я не менял в них ни строки, воспользовался предоставленными мне фотографиями. А так как я не писатель, не журналист, да и вообще не обладаю творческими способностями, то получилось что получилось.

Думаю, что меня на это издание вдохновил мой Малоярославец, который я из-за многочисленных переездов считаю своей малой родиной, а в 21 веке он стал штаб-квартирой для большинства Жадьковых.

С любовью и почитанием к вам — Владимир Жадьков.

К списку

|

|

Вып. 5 : Бежецкий уезд и Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года. - 2012. - 103, [1] с. : ил., портр.

Материалы сборника затрагивают события, связанные с Отечественной войной 1812 года, происходившие на территории Тверской губернии и Бежецкого уезда. Значительная часть материала посвящена роли Тверского ополчения в изгнании французских войск из России и участию бежечан и тверичей в Заграничном походе русских войск в 1813-1814 годах.

Файл в формате pdf

|

|

Содержание:

| От составителя |

3 |

|

И.И. Климин. Предисловие к сборнику «Бежецкий уезд и Тверская губерния в Отечественной войне 1812года»

|

5 |

| Вторжение французских войск в Россию и Манифест Александра Iоб организации народного ополчения |

7 |

| Участие бежечан в народном ополчении |

19 |

| Организация Тверского ополчения |

25 |

| Действия тверских ополченцев в период отступления французской армии |

61 |

| Участие бежечан и тверичей в Заграничном походе русской армии |

76 |

| Список использованной литературы |

100 |

От составителя

24 июня исполняется 200 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года. 7 сентября (26 августа по ст. ст.) 1812 года состоялось Бородинское сражение, предопределившее исход войны. Эта дата стала одним из главных поводов появления Указа Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 9 января 2012 года «О проведении Года российской истории*. В нем сказано: «В целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе постановляю: 1. Провести в 2012 году в РФ Год российской истории... 3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ осуществлять необходимые мероприятия». Хотя боевые действия в 1812 году велись в основном в полосе наступления, война была для России глобальной. Не случайно, что в народном сознании нашествие Наполеона отождествлялось с приходом Антихриста.

Мобилизацией, сбором материальных ресурсов для ведения войны было охвачено большинство территорий европейской части страны, в том числе и Бежецкий уезд Тверской губернии, находившийся в водовороте военных событий.

200 лет отделяет нас от юбилейной даты огромной важности и государственной значимости – победы России в Отечественной войне 1812 года. Это еще один повод вспомнить героев той войны, предпринять необходимые усилия по увековечению этой памяти на бежецкой земле. У нас есть вполне законный повод чувствовать себя сопричастными к тому, что произошло 200 лет назад.

Отечественная война 1812 года как одна из трагических страниц российской истории и пример славного героического прошлого страны нашла свое отражение в большом многообразии различного рода исследований и публикаций как дореволюционных авторов, так и современных. Цель данного сборника – собрать все доступные материалы и публикации, каким-либо образом относящиеся к Бежецкому уезду и Тверской губернии, о событиях, происходивших на нашей земле.

К сожалению, многие страницы остались не исследованы. Не удалось найти документов о Николае Константиновиче Кузьмине-Караваеве, который в 1812 году возглавил ополчение Толстиковской волости Бежецкого уезда и с ополчением участвовал в Бородинской битве и ряде других сражений. Он скончался в 1856 году в Борискове. К сожалению, его могила утеряна.

Всё дальше и дальше уходят в глубь времен грозные события, незабываемые победы и юбилейные торжества. Но ратный подвиг русского народа и российской армии в Отечественной войне 1812 года не забывается.

Узнавая о славном прошлом из исторических документов прошедших веков, современный читатель испытывает чувство гордости за подвиги героев той далекой войны и благодарности их потомкам за сохранение памяти о тех исторических событиях.

Составитель выражает свою искреннюю признательность тем людям, которые оказали помощь в работе над этим сборником:

Ивану Ивановичу Климину – за критические замечания по данному сборнику и предисловие;

Владимиру Николаевичу Сорокину – за помощь в поиске и подборе архивных сведений;

Амону Аминовичу Сулейманову – за поиск редких источников в Интернете.

Особая благодарность Леониду Николаевичу Константинову за предоставленные иллюстрации к данному сборнику и за то, что, работая над своей книгой «Вышневолоцкий уезд в Отечественной войне 1832 года», он делился ссылками на раритетные источники и отсеивал для меня многие материалы, относящиеся к Бежецкому уезду.

Предисловие к сборнику «Бежецкий уезд и Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года»

Представленный материал в данном сборнике, по моему мнению, раскрывает важную тему, связанную с Отечественной войной 1812 года. Хотя в общероссийском масштабе эта проблема хорошо изучена и насей счет имеется обширная историография, тем не менее на региональном уровне она не нашла еще достаточного отражения, в том числе и в краеведческой литературе.

Обращение к исследованию данной темы актуально в настоящее время еще и потому, что в этом году отмечается 200-летие начала Отечественной войны 1812 года.

Особенность материала сборника состоит в том, что в нем даны отдельные тексты, пространные выдержки, цитаты из опубликованной литературы, в которой в той или иной степени затрагиваются события, связанные с Отечественной войной 1812 года, происходившие на территории Тверской губернии и Бежецкого уезда. С моей точки зрения, такой подход к составлению сборника оправдан и заслуживает положительной оценки.

Его основу составляют, с одной стороны, источники: официальные документы, воспоминания, письма воинов, ополченцев, участников Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии, с другой – исследования, опубликованные монографии, книги, статьи, причем в разные исторические эпохи - от дореволюционного периода до наших дней.

Представлен материал преимущественно в проблемно-хронологическом плане. Открывается он внезапным вторжением французских, наполеоновских войск на территорию России и реакцией на эти трагические события населения Тверской губернии, а также Бежецкого уезда. Большое место в материалах отводится организации народного ополчения Тверской губернии, о проводимой работе среди местного населения, также и в деревнях Бежецкого уезда по рекрутскому набору крестьян в армию и по привлечению добровольцев в ряды ополчения. Приводится значительный материал, раскрывающий патриотический дух населения, причем всех слоев, готовых стать на защиту Отечества, царя и веры православной. Подробно анализируется сословный состав ополченцев, их вооружение, их настроения – от крепостных крестьян до высшего дворянского сословия.

Значительная часть материала посвящена роли Тверского ополчения в изгнании французских войск из России и участите бежечан и тверичей в Заграничном походе русских войск в 1813 – 1814 годах. Многие исторические факты раскрывают и неутешительное состояние социально-экономического развития Тверской губернии, падение производительных сил, разорение крестьянского хозяйства как последствие Отечественной войны. Хотя от нее в той или иной степени пострадали все российские сословия, но наибольшие жертвы понесли крестьяне. Основная тяжесть войны ложилась на них. К тому же и после ее окончания они по-прежнему оставались крепостными своих помещиков-хозяев.

Знакомство с содержанием сборника позволяет высказать и отдельные замечания частного характера. На мой взгляд, в ряде мест следовало бы указать на источники, из которых позаимствованы цитаты, статистика, приводимые в текстах. Тем более некоторые издания вызывают сомнения и нуждаются, как мне представляется, в уточнениях. Желательно было бы расширить материал, непосредственно относящийся к Бежецкому уезду.

Тем не менее, несмотря на отмеченные недостатки, материалы сборника, посвященные Отечественной войне 1812 года, дают нам представление об участии населения Тверской губернии и Бежецкого уезда в освобождении своего Отечества от французских захватчиков и их полном разгроме.

Иван Иванович Климин, доктор исторических наук,

профессор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета

К списку

|

|

Вып. 6 : "... под древними крестами..." / Владимир Сорокин . - 2013 . 79, [1] с. : ил., портр., к.

Файл в формате pdf

|

|

Содержание:

От автора

Погост Лобнево

Опыт исторического исследования

Об устроении церковных зданий и сооружений

Часовни погоста

О священ но церковнослужителях погоста

Деревни погоста

Примечания

Деревня Машино

К вопросу о датировке возникновения и заселения деревни

Монастырская деревня

О жителях деревни в 1687-1764 гг

Казенная деревня. Планы деревни

Население деревни после 1764 года

Часовни

Примечания

Список метрических книг погоста Лобнево

От автора

Сорокин Владимир Николаевич.

Родился в 1948 г. в г. Бежецк Калининской области, куда его родители перебрались в 1947 г. из дд. Починок и Машино Краснохомского района. По генеалогическим исследованиям известно, что родиной его предков были, как названные деревни, так и соседние с ними селения – Старо-гвоздино, Косяково, Янкино и другие. После школы, как и большинство молодых людей того времени, служил в армии. Затем учеба в училище Гражданской авиации, после окончания которого была недолгая работа в Калинине (Твери)и перевод в связи с реорганизацией предприятия на родину в г. Бежецк. Здесь же и трудится до сего времени. Интерес к истории малой родины, свои хпредков проявлялся в расспросах родственников о (пра)дедушках-бабушках. Вплотную изучением генеалогии и краеведением начал заниматься чуть более трех лет назад. Непосредственным поводом для этого послужила сохранившаяся в памяти местных жителей некогда существовавшая часовня близ д. Машино.

Без помощи специалистов и просто увлеченных людей невозможно было бы заниматься изучением общих вопросов историии анализом архивных документов, получить сведения из различных источников об интересующих темах исследования.

Автор благодарит доктора исторически хнаук, профессора Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Ивана Ивановича Климина за высказанные замечания и рекомендации по содержанию статей.

Хотелось бы выразить признательность за консультации при прочтении старинных текстов из архивных документов кандидату исторических наук, доценту, главному библиотекарю отдела редких книг научной библиотекиТвГУ Галине Сергеевне Гадаловой.

Много труда вложил в помощь по систематизации и анализу обнаруженны хавтором исторических сведений об изучаемой местности историк Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Петровна Тарасова. Спасибо Вам, Наталья Петровна.

Автор приносит большую благодарность сотрудницам читального зала ГАТО Ирине Александровне Селянкиной и Ларисе Иосифовне Ткаченко за своевременное предоставление архивных документов.

Неоценимую помощь в изучении генеалогии и краеведения оказывают рассказами и сведениями об истории деревни Машино и окружающей местности ее исконные жители Любовь Александровна Никитина, Валентина Александровна Галину, Мария Васильевна Семенова. Большую практическую работу по сохранению исторических сведений проводили и проводят Александр Николаевич и Александр Александрович Егоровы. Низкий ва мпоклон, земляки.

Автор выражает отдельное спасибо и.о. наместника Краснохолмского Антониева монастыря иеромонаху Силуану (Коневу) за консультации по духовному ведомству, освящение памятных табличек, возрождение молебна на территории часовни у д. Машино.

Особо хотелось б ыотметить безмерное участие моей супруги ЛюдмилыТимофеевныСорокиной в изысканиях, практической реализации замыслов.

К списку

|

|

Вып. 7 : Окрыленные рифмой : сборник стихов / [ред. Г.А. Кукушкина, А.Л. Сумелиди, В.И. Преображенский, Е.В. Кукина]. - 2013. - 143, [1] с. : ил., портр., фот.

Файл в формате pdf

|

|

«Окрыленные рифмой»

Кто звучной рифмой окрылен,

Нельзя тому молчать.

И темой кто заворожен,

Судьба одна - писать.

Действительно так. В этом сборнике представлены «окрыленные рифмой» бежечане. Это люди разных возрастов, разных пониманий жизни, люди, влюбленные в поэзию.

«Поэзия — есть постигнутая истина. Но эта истина облечена в тайну образов, которая проявляется в свой срок. Истинное поэтическое произведение, вырванное из глубины духа, может стать таким откровением, какого не достигнет строго размышляющая философия или наука. Между тем надо знать, что задача поэзии вполне аналогична задачам науки — свести разнообразные явления действительности к возможно меньшему числу обобщений».

Академик Л.Л. Чижевский

Каждое стихотворение — это что-то личное для поэта, частица его души. Читая любое из них, помните: вы прикасаетесь к самому сокровенному, что есть у человека, а особенно у поэта, вы — на пороге человеческой души. Откройте дверь и будьте добрыми и вежливыми гостями и читателями.

Неописуем творческий порыв

Людей, узнавших боль, любовь и грезы

И получивших внутренний призыв

Писать стихи, забыв на время слезы.

Слова придут, их нужно только ждать,

Творцу не сложно описать ненастье.

Пройдут года, и сможем мы понять,

Что нам доступно собственное счастье.

Несложно выбрать тему, написать,

О чем поет герой и чем болеет. Тогда легко удастся показать —

Любовь в душе читателей согреет.

Анатолий Линник

(Санкт-Петербург)

Редактор

В сборнике представлены авторы:

Абдулов Владимир Фаритович

Беляев Артем Владимирович

Говорова Галина Павловна

Горислова Надежда Юрьевна

Гусева Светлана Николаевна

Добросёлова Варвара

Ершов Геннадий Иванович

Иванов Андрей Анатольевич

Киселева Ольга Вячеславовна

Коган Александр Леонидович

Колесниченко Валентина Васильевна

Кукушкина Галина Анатольевна

Логунов Александр Владимирович

Мельников Иван Александрович

Николаев Алексей Иванович

Орлова (Чубарь) Светлана Юрьевна

Орлова Татьяна Юрьевна

Преображенский Валентин Иванович

Рудаева Елена Николаевна

Сазонов Юрий Владимирович

Семенова Любовь Борисовна

Соколов Александр Николаевич

Сумелиди Алексей Леонидович

Тихолаз Александр Витальевич

Шоричев Анатолий Алексеевич

К списку

|

|

Вып. 8 : Когда делами славен человек / [ред. Е.И. Ступкин]. - 2013. - 127, [1] ил., портр., фот., факс.

Файл в формате pdf

|

|

Моим дорогим зешякам-бежечанам, ушедшим от нас и ныне здравствующим,

посвящается этот сборник

Содержание:

Андреев Дмитрий Владимирович

Аникеев Иван Николаевич

Арсеньее Николай Иванович

Говорова Галина Павловна

Губанова Галина Георгиевна

Дружинин Петр Михайлович

Костенко Иван Малахиевич

Кузнецов Михаил Иванович

Кузьмина Елена Григорьевна

Луговской Виктор Николаевич

Николаевская Нина Павловна

Соловьева Дина Львовна

Фатчихин Сергей Васильевич

Флейшман Вениамин Иосифович

К списку

|

|

Вып. 9 : О величии дел Божьих : сборник статей / Иоанн Хильтов (Хильтов, Иван Афанасьевич; протоиерей) ; [сост. В.В. Козырев, С.И. Сенин]. – 2013. – 183, [1] с. : ил., порт., фот.

Файл в формате pdf

В Бежецкой центральной библиотеке им. В.Я. Шишкова презентация книги состоялась 16 марта 2014 года в рамках ХХ Недели тверской книги в г. Бежецке.

|

|

От составителей

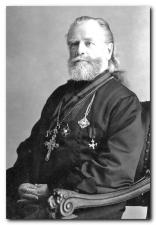

Данная книга знакомит Вас с литературным и духовным наследием бежецкого священнослужителя и просветителя протоиерея Иоанна Афанасьевича Хильтова (1853–1924).

Это первая попытка за последние 100 лет собрать все наследие автора, работы которого публиковались в «Тверских епархиальных ведомостях» и отдельными брошюрами в конце XIX – начале XX веков.

Первый сборник такого направления выходит в рамках Всероссийского конкурса «Православная инициатива» и епархиального смотра- конкурса «Открывая Божий Мир».

Свидетель благих дел

Труды замечательного бежецкого духовного просветителя, публициста, священника Ивана Афанасьевича Хильтова (1853-1924) многие десятилетия были преданы забвению. Даже в постсоветское время его имя фактически не упоминалось в работах современных краеведов. Лишь в 1994 году преподаватель Тверского университета кандидат исторических наук В.Н. Кулик использовала хильтовскую «Историческую записку о возникновении Бежецкого Благовещенского монастыря» (Тверь, 1890) без упоминания имени автора. Причем В.Н. Кулик писала об этой брошюре, как о «давно ставшей библиографической редкостью» (1). О более поздних дополнениях и переизданиях этой работы, как и о других трудах И.А. Хильтова, тверской исследователь ничего не знала.

Все это, несомненно, вызывает огромный интерес к жизни и деятельности этого незаурядного священника. К сожалению, в конце 1980-х – начале 1990 годов местные жители о нем мало знали, а помнили его лишь отдельные единицы. Они вспоминали, что это был культурный, образованный человек, притягивающий людей к себе, к своему бескорыстному служению своим красноречием, искренностью, умением выслушать и понять собеседника. Очень многие люди в начале ХХ века ходили слушать его проповеди, дружили с ним.

В эти годы меня познакомили с бежечанкой Людмилой Васильевной Кондратьевой, которая немного знала об отце Иоанне и в ходе нашей беседы сообщила, что в Санкт-Петербурге живет её двоюродная сестра Людмила Ивановна Андреева. Л.В. Кондратьева рассказывала, что в начале 1930-х годов её сестра,

прогуливаясь по территории бывшего Бежецкого Благовещенского монастыря, в одном углу в груде мусора, выброшенного вблизи от дорожки, нашла фрагмент «монастырской летописи». В ней сохранились краткие сведения и об отце Иоанне Хильтове.

Через несколько дней я созвонился с Л.И. Андреевой и она пригласила меня к себе. И вот я в её уютной петербургской квартире. Вскоре передо мной была положена «Ведомость о церкви Бежецкого Благовещенского женского монастыря за 1907 год». Так правильно назывался этот документ. В нём одиннадцать листов высококачественной гербовой бумаги с водяными знаками, с записями от руки, рассказывающими об истории возникновения этой обители, о времени построения её зданий, в том числе сообщались краткие биографические сведения об И.А. Хильтове, его друге священнике Н.А. Стретенском и о других служителях монастыря.

Благодаря этому документу мы в настоящее время знаем, что будущий священник и публицист родился в 1853 году (2) на острове Хильт, погоста Хильт недалеко от города Череповец Новгородской губернии (ныне Вологодской области) в семье священника. Деятельность отца, его служение Богу во многом и предопределили дальнейшую судьбу И.А. Хильтова. Юноша закончил духовное училище, Новгородскую духовную семинарию. Затем он поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, где прошел «курс общеобразовательных специальных по богословскому отделению наук», кроме того, слушал специальные лекции по ряду предметов – священному писанию Ветхого и Нового заветов и по еврейскому языку.

В мае 1879 года И.А. Хильтов закончил Духовную Академию и вскоре по решению совета Духовной Академии был удостоен степени кандидата богословия с предоставлением права преподавания в духовной семинарии. Через три месяца приказом обер-прокурора он был определён на должность преподавателя Бежецкого Духовного училища. В училище И.А. Хильтов преподавал историю, греческий и церковнославянский языки (3).

Через три года после окончания Духовной Академии высокопреосвященным архиепископом Тверским и Кашинским Саввою И.А.

Хильтов был рукоположен в священники Бежецкого Благовещенского монастыря, который был основан в 1869 году как община, а в 1879 году утверждён как обитель императором Александром II. Вскоре И.А. Хильтов становится правой рукой протоиерея Андрея Сорогожского (4), после смерти которого о. Иоанн был утвержден главным священником Благовещенского монастыря.

Таким образом, история бежецкой обители, кроме начального периода, проходит при его непосредственном участии. Свой рассказ о монастыре он начинает как путешественник, остановившийся на станции Бежецк: «Со станции наблюдателю город в летнее время кажется утопающим в зелени; а среди этой зелени высятся и сияют купола и главы храмов Божьих, в обилии здесь находящихся, и первый и ближайший к станции, обращающий на себя внимание своею высотою и высокою стройною колокольнею, это храм женского Благовещенского монастыря» (5). Как очевидец событий он, конечно, освещает в своих «Исторических событиях» наиболее важные даты. Он рассказывает о праведных людях, положивших начало обители – иеромонахе Адриане, священнике Петре Томаницком, первой игуменье Софье, о бескорыстной помощи благотворителей, о строительстве храмов, келий, ограды. Особенно подробно описано освящение соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы, которое произошло 20 августа 1895 года. На этом торжественном мероприятии присутствовали – архиепископ Тверской и Кашинский Савва, архимандриты Кашинского Клобукова монастыря Феофан, Калязинского Макарьевского Антоний, настоятельницы Тверского Христорождественского монастыря Палладия, местного Благовещенского Антония, протоиерей Иоанн Ильич Сергеев-Кронштадский и другие.

Кроме своих непосредственных обязанностей как преподавателя Духовного училища и священника, протоиерея Благовещенского монастыря И.А. Хильтов несколько лет служил и исправлял требы для воинских чинов Второго кавалерийского кадра, был членом благочинного совета, председателем Бежецкого уездного отделения Тверского училищного совета, состоял благочинным церквей и духовен-

ства Первого Бежецкого округа и т.д. За свой многолетний труд он был награжден бархатными фиолетовыми скуфьей и камилавкой, наперстным крестом, возведен 28 июля 1898 года в сан протоиерея, а также награжден орденами Святой Анны третьей и второй степени.

В Бежецке И.А. Хильтов жил в собственном доме на улице Крюковской (ныне ул. Льва Толстого) недалеко от Благовещенского монастыря. Он был женат на Вере Александровне (девичья фамилия её неизвестна). В его семье воспитывались 4 сына и 6 дочерей. Особенно известен второй сын Иван, многие годы работавший врачом в г. Красный Холм. В 1918 году в доме И.А. Хильтова, спасаясь от голода в Петрограде, продолжительное время жила семья Переслегиных: мать Александра Львовна и дети – Владимир, Евгения, Сергей, Михаил, Александр, Нина, Иннокентий и Лев.

Помимо несколько раз переиздававшейся и дополнявшейся «Исторической записки о Бежецком Благовещенском женском монастыре» о.

Иоанн Хильтов написал и издал несколько брошюр: «К 400-летию явления иконы святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского, что в Николаевской – Теребенской пустыни» (Тверь, 1890), «Крестный ход из г. Бежецка в г. Кашин. Ко дню восстановления по-

читаний святых мощей Благоверной Великой княгини Анны Кашинской» (Тверь, 1909), «Паломническая поездка учеников Бежецкого духовного училища в Соловецкий монастырь» (Тверь, 1912). В этих сочинениях И.А. Хильтов выступает с одной стороны как историк-краевед, рассказывая, например, о времени появления и чудесных явлениях иконы Святителя и Чудотворца Николая, ссылаясь на труды Н.А. Попова «Исторические заметки о Бежецком Верхе» и повесть «О зачатии Теребенской пустыни», с другой стороны, как способный публицист, непосредственный участник событий.

Небольшие по объёму брошюры И.А. Хильтова давно стали библиографической редкостью, но интерес к ним не должен угаснуть, поскольку именно они доносят до нас особый колорит ушедших событий, именно они рассказывают нам о настоящих подвижниках и людях, несущих благостный огонь просветительства.

Сергей Сенин

Примечания

- Кулик В.Н. Культурно – просветительская и благотворительная деятельность Бежецкого Благовещенского монастыря. В сб. Бежецкий край. Материалы I-й научно- практической конференции. 1994, Бежецк. {Кулик В.Н.}, с.1.

- Точная дата рождения И.А. Хильтова, к сожалению, в этом документе не указывается. Только указано, что в 1907 году ему было 54 года. Это подтверждается и другими источниками: Справочная книга по тверской епархии на 1915 год Тверь, 1914, с.18. В ней сообщается: «Протоиерей Иоанн Хильтов, 61 год». Следовательно ему в 1914 году был 61 год. Это подтверждается и записками Л.И. Андреевой (Рукопись).

- Справочная книга по Тверской епархии на 1915 год. Тверь, 1914, с.10.

- Андреева Л.И. Записки. Рукопись.

- Хильтов И.А. Историческая записка о Бежецком Благовещенском женском монастыре. Бежецк. 1890, с.3-4.

Содержание

| C.И. Сенин. Свидетель благих дел. |

5 |

| Поучение в неделю 22-ю по Пятидесятнице. |

9 |

| Поучение. |

12 |

| Кончина и погребение м. игуменьи Бежецкого Благовещенского женского монастыря Софии. |

15 |

| Речь, произнесенная при гробе первоначальницы Бежецкого Благовещенского женского монастыря игуменьи Софии. |

19 |

| К 400-летию явления иконы святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского, что в Николаевской- Теребенской пустыни. С копией чудотворной иконы Св. Николая. |

22 |

| Чествование духовного отца духовными детьми. |

30 |

| Воспоминание и размышление. |

34 |

| Торжество освящения новосозданного соборного храма в Бежецком Благовещенском женском монастыре. |

37 |

| Поучение в день освящения соборного храма Благовещения Пресвятыя Богородицы в Бежецком монастыре. |

48 |

| Протоиерей А.А. Соловьев (некролог). |

50 |

| Слово в день Сретения Господня. |

53 |

| Воспоминания о религиозных торжествах, бывших в городе Кашине 23 и 24 августа 1903 года. |

57 |

| Поучение по случаю освящения часовни в честь преп.Макария Калязинского в Кашинском Николаевском Клобукове монастыре. |

62 |

| Речь, сказанная его высокопреосвященству, высокопреосвященнейшему Димитрию, архиепископу Тверскому и Кашинскому, в Николаевской г. Бежецка церкви 26 октября 1904 года. |

67 |

| Слово в неделю Мясопустную 20-го февраля 1905 года. |

69 |

| Поучение по случаю восстановления общецерковного прославления во святых святой благоверной великой княгини Анны Кашинской (12 июня 1909 года). |

73 |

| Крестный ход из г. Бежецка в г. Кашин ко дню торжества восстановления почитания святых мощей благоверной великой княгини Анны Кашинской. |

79 |

| Открытие Благовещенской второклассной женской учительской школы. |

92 |

| Паломническая поездка учеников Бежецкого духовного училища в Соловецкий монастырь. |

95 |

| Паломническая поездка воспитанниц Бежецкой Благовещенской второклассной женской школы в обитель преподобного Нила Столобенского чудотворца 3 – 6 июня 1912 года. |

118 |

|

Освящение его высокопреосвященством, высокопреосвященнейшим Антонием, архиепископом Тверским и Кашинским нового здания второклассной женской учительской

школы при Бежецком Благовещенском женском монастыре.

|

121 |

| Паломническая поездка воспитанниц второклассной Благовещенской школы в Валдайские монастыри Новгородской губернии – мужской Богородичный Иверский и Короцкий женский 9-11 июля 1913 года. |

125 |

| Историческая записка о Бежецком Благовещенском женском монастыре. |

132 |

| Комментарии. |

165 |

К списку

|